石川国際交流サロンへ行ってきました。

石川国際交流サロンへ行ってきました。 この日は暑い日でこれも今では珍しい簾戸がいれてありました。幼いころよく見た光景でなんだか感動してしましました。レイヤー・フィルターとかいって格子や半透明の素材で空間を重ねて見せるのが現代建築にも見られ毎回感心しますが、簾戸がこんなに心に響くのは幼い時の経験が断絶していたからよけいなんでしょうか。

この日は暑い日でこれも今では珍しい簾戸がいれてありました。幼いころよく見た光景でなんだか感動してしましました。レイヤー・フィルターとかいって格子や半透明の素材で空間を重ねて見せるのが現代建築にも見られ毎回感心しますが、簾戸がこんなに心に響くのは幼い時の経験が断絶していたからよけいなんでしょうか。  建物の解説をしてくださったサロンの方が、文明だけが先走ってはいけない、文化を発展継承するために文明が役立たなければ、そしてたぶん日本人は美しい事を排除できないというようなお話に納得。

建物の解説をしてくださったサロンの方が、文明だけが先走ってはいけない、文化を発展継承するために文明が役立たなければ、そしてたぶん日本人は美しい事を排除できないというようなお話に納得。

http://www.hakone-oam.or.jp/詳細はチラシをご覧くださいhttp://www.motoi.biz/japanese/j_news/j_2006/hakone/chirashi_omote_200.jpg

http://www.hakone-oam.or.jp/詳細はチラシをご覧くださいhttp://www.motoi.biz/japanese/j_news/j_2006/hakone/chirashi_omote_200.jpg

http://www.motoi.biz/japanese/j_news/j_2006/hakone/chirashi_ura_200.jpg

開館時間:9:00 - 17:00(会期中無休)

■入館料:大人1600円 / シニア(65歳以上)1100円 / 大・高校生1100円 /中・小学生800円※毎週土曜日はファミリー優待日(保護者1名につき小・中学生5名まで無料)

■公開制作:会期前の13日間 7月16日(土)~28日(木)

■アーティストトーク:13:30 - 14:30 会場にて7月30日(土)、11月19日(土)、2012年3月10日(土)

■海に還る・プロジェクト:2012年3月11日(日) 15:00~作家と来館者で塩の作品の撤去を行い、そのときに集めた塩を後日、海に還していただくプロジェクトです。ぜひご参加ください。

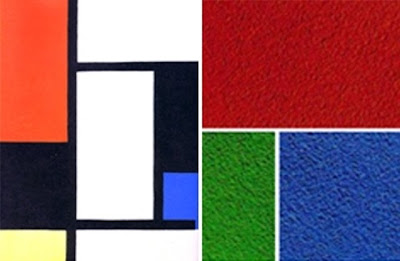

上左・リートフェルト 上中右・朱壁と群青 下・東京文化会館

そしてそのことに自信を持ったのは前川國男さんの代表作、上野の東京文化会館にはじめて行ったときです。それまで見ていた文化化会館の写真は全てモノクロでしたが天然色の本物はそれは華やかな内部空間でした。ホワイエの天井は群青いろ、壁も所によって朱色にペイントされています。

これを見たとき「それ見ろ、群青&朱色はグローバル・スタンダードじゃないか!」と、どっかで言いたいな~と、ずーっと思っていて…、

今言っちゃいましたね。

カンディンスキーが「熱い抽象」で、モンドリアンが「冷たい抽象」なら二条城黒書が「熱く」て、成巽閣書見の間が「冷たい抽象」か…。 うん、きっとモンドリアンやリートフェルトが見たら泣いたと思う(笑)。

左・モンドリアン 右・金沢の色入洛壁

たわごとです、……。

久しぶりに銭湯に行くと自分の体と精神がなまっているのがよくわかりました。それというのも湯船が熱くて入れないのです。大抵、薬湯と普通の湯の2つの湯船があるのですがどこでも決まって薬湯はぬるく普通の湯は熱いのですが、しょうがなく薬湯にとりあえず入ります。隣のおじさんと「ここの風呂こんな熱かったんけ?」「おいや、洗い場が寒いし熱ないとゆざめすれんて」と会話し、このままあがってしまうのも男がすたると意を決して大きい湯船に入りましたが1分もたずに、若いころこんな熱い湯に入っとったんか??と思いながら、ギブアップ。

さあ、建築です。子供のころはなんとも思わなかった風呂屋が宝の山に見えます。

入口の庇の軒天は竹を割って並べてあります、入口の戸は縦涌模様の型ガラス、窓ガラスは渦文様のガラスこの辺は水を使う商売だからか?窓枠にもくり型がついている、脱衣場の天井はモスグリーンの格天井で銀杏も取ってあります(風呂屋は寺院を模していると言う説はホンとか?)、脱衣棚は無垢の木製、錠前も真鍮か、なんといってもモザイクタイルがかっこい~、体重計や脱衣籠も昔のまんまです、福助と招き猫が対になって番台の上に鎮座しています。

幸い脱衣所にお客さんがいなかったので、番台のお母さんに写真を取る許可をもらうことができました。

上の看板は今で言うホームパージ、銭湯は情報交換の場であったことが思い出されます。

さいごはお決まりのコーヒー牛乳をいただいて、おばちゃん「あんやと」。

明治のころ日本の近代化に伴ってヨーロッパの建築様式が導入され外国人建築家を招いて建設されたり、その教育を受けた日本人建築家(辰野金吾や伊藤忠太等)が設計して様式建築が増えていったのですが、それを真似て大工たちが洋風っぽい建物を建てていきました。建築家の設計の洋式建築とは区別されてそれらを「疑洋風建築」といいます。

明治のころ日本の近代化に伴ってヨーロッパの建築様式が導入され外国人建築家を招いて建設されたり、その教育を受けた日本人建築家(辰野金吾や伊藤忠太等)が設計して様式建築が増えていったのですが、それを真似て大工たちが洋風っぽい建物を建てていきました。建築家の設計の洋式建築とは区別されてそれらを「疑洋風建築」といいます。